AI 在生产环境中的提效实践

在实际项目中,我们将 AI 深度集成到软件开发生命周期(SDLC)的各个环节,构建了一套 "AI 工作流" 自动化方案。核心理念很简单:让 AI 处理重复的、机械化的工作,让开发者专注于核心业务逻辑和创新。

背景与目标

面临的问题

在实际工作中,我们发现了几个明显的痛点:

- 工具泛滥:市面上 AI 工具很多,但缺乏与团队上下文结合的完整方案

- 知识孤岛:团队规范文档很完备,但没有融入开发流程,查阅成本高

- 效率瓶颈:Code Review、研发自测、接口文档更新等环节消耗大量时间

解决思路

- 流程智能化:让研发流程向 AI 化转变

- 效率提升:用 AI 减少非核心事务的人力消耗,聚焦业务创新

整体思路与 AI 工作流

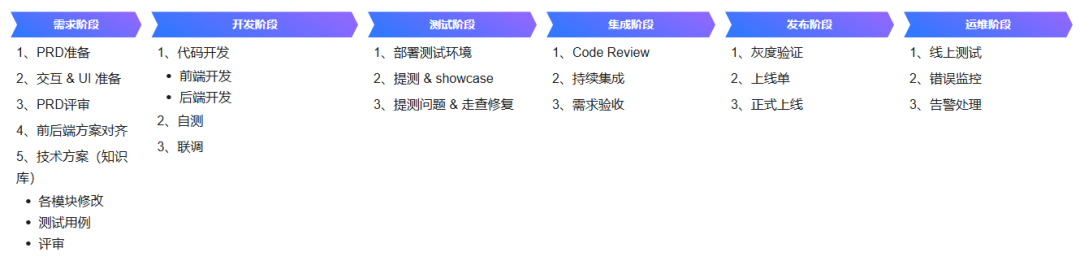

我们将研发链路拆解,在每个阶段注入 AI 能力,将传统的线性流程转变为 AI 加持的并行自动化流程。

关键技术实践

在开发阶段(AI-Coding),我们重点实践了三个核心技术方案。

1. Rule(规则)的精妙运用

Rule 是 "连接开发者意图与 AI 代码生成行为的关键桥梁"。它将项目规范、编码标准等上下文信息持久化地注入到每次 AI 请求的提示词(Prompt)中,解决大模型缺乏持久记忆的问题。

Rule 的五层分级策略

| 层级 | 名称 | 位置 | 范围 | 内容 | 优先级 |

|---|---|---|---|---|---|

| 第一层 | IDE 全局层 | User Rules | 所有项目 | 个人编码风格偏好 | N/A |

| 第二层 | 项目基础层 (Always Rules) | .xx/rules/always/ | 整个项目强制遵循 | 技术栈、核心原则、基础规范 | 10 (最高) |

| 第三层 | 自动匹配层 (Auto Rules) | .xx/rules/auto/ | 特定文件/目录 | 模块专门的开发规范 | 6-9 |

| 第四层 | 智能推荐层 (Agent Rules) | .xx/rules/agent/ | AI 智能判断 | 优化建议和最佳实践 | 5 |

| 第五层 | 手动调用层 (Manual Rules) | .xx/rules/manual/ | 手动调用 | 完整的项目或模块模板 | 3-4 |

Rule 优先级冲突解决机制

最佳实践

- 内容优化:用简洁的要点列表(20-30 行)代替冗长的代码示例和解释。

- 精确匹配:使用 globs 模式精确匹配特定目录(如

internal/handler/**/*.go),避免过于宽泛(如**/*.go)。

2. 记忆库 (Memory Bank)

为了解决 AI 在复杂项目中 "上下文丢失" 和 "对业务逻辑一知半解" 的痛点,我们引入了记忆库模式。

- 本质:一种特殊的 Rule,将项目的重要上下文、历史决策、业务逻辑总结并存储,强制 AI 在每次交互时阅读,保持对话连续性

- 与 IDE 长期记忆的区别:

- 记忆库:公共的、项目级别的记忆,对所有协作者一致

- IDE 长期记忆:私人的、开发者级别的记忆,仅限个人使用

3. MCP Server(模型上下文协议)

MCP(Model Context Protocol) 是一个重要的技术实践点。它为大模型和外部世界(数据、工具、服务)提供统一的通信框架。

MCP 核心架构

在开发中的具体应用

用法一:接入搜索引擎 MCP

无需切换浏览器,在 IDE 内让 AI 搜索技术问题、知识点,并直接总结答案。

用法二:接入数据库和运维工具 Client

- 自然语言操作数据库:用口语化指令(如"查询用户张三最近一笔订单")操作 MySQL、Redis,无需写 SQL

- 自然语言操作基础设施:通过 kubectl、GCP 等 Client 管理云资源

⚠️ 安全提醒:严禁在开发环境使用线上账号密码,安全第一。

全链路 AI 应用

原本研发链路:

AI 加持研发流程

需求阶段 (AI-CafeDocs & AI-DocsCoding)

- 流程:需求文档 → 低代码平台 Aisuda → 大模型 → 技术文档(Markdown)

- 价值:生成初版技术文档和 API 设计,人工只需核对和补充核心业务逻辑,角色转变为"驱动者/验收者"。

集成阶段 (AI-CR)

- 痛点:CR 耗时、沟通低效、重复劳动

- 方案:引入 AI 自动化审查,提前规避基础规范、常见漏洞问题,让人类专家专注于关键业务逻辑和架构审查。

运维阶段 (AI-Develops)

- 痛点:告警数量多,存在"方向壁垒"和"年限壁垒",故障排查效率低

- 方案:构建智能化应急诊断系统,通过 AI 自动分析、诊断甚至修复告警,大幅减少平均修复时间(MTTR)。

核心思想与哲学

1. 递归使用 AI

不要一步步指挥 AI,而是将最终目标直接交给 AI,让它自己规划步骤并递归执行。

例如:安装 MCP Server 时,只需提供链接,让 AI 自己完成安装、配置、调试的全过程。

2. 把 AI 当成真正的工具

遇到任何繁琐、重复、嫌麻烦的"杂活"(如制作 GIF、捞数据、写文档),都应首先问:"Can AI Do it?"。

这将许多需要切换上下文的任务,简化为在 IDE 内的一句指令。

总结

通过这套体系,我们不仅实践了具体技术方案(Rule、MCP、Memory Bank),更重要的是重构了整个工作流程,建立了新的人机协作范式。

AI 并非要取代开发者,而是作为一个强大的杠杆,放大开发者的价值,让我们从繁琐劳动中解放出来,专注于真正需要人类智慧和创造力的领域。未来的研发效率提升,关键在于系统地将 AI 能力接入研发流程的各个环节。